你是不是也这样?

收藏了几十个G的AI教程,硬盘满了,脑子空了;

关注了一堆AI博主,刷到的内容越来越看不懂,焦虑感还加倍了;

花大价钱报了课,笔记做得特漂亮,转头还是不知道怎么用AI干活……

这,就是“AI假装努力症”,我们到底在假装什么?

一为啥会假装?你把大脑当硬盘使了

我们总以为学AI就是学个新工具,就像当年学Word、学Excel、学ppt。

其实,我们的努力用错了地方:

- 把AI当“搜索引擎PLUS版”以为AI就是个更快的搜索工具,拿它查资料、写周报。却没发现,它真正的价值是“审美放大器”和“流程重构器”。

- 疯狂囤课,从不实践吴恩达、GitHub项目、各种教程……收藏夹都快炸了,但从来没动手跑过一个完整的项目。看100小时视频,不如亲手搭一个能用的“新闻稿生成器”。

- 死磕“低阶认知”还在死记硬背Python语法、Transformer原理,试图跟AI比记忆力。

问题在哪,你发现了吗?

最坑的地方是:我们还在用“知识容器”的思维,去学AI。

就像给一台Win 95电脑硬装GPT-5,硬件不兼容,跑不动啊。

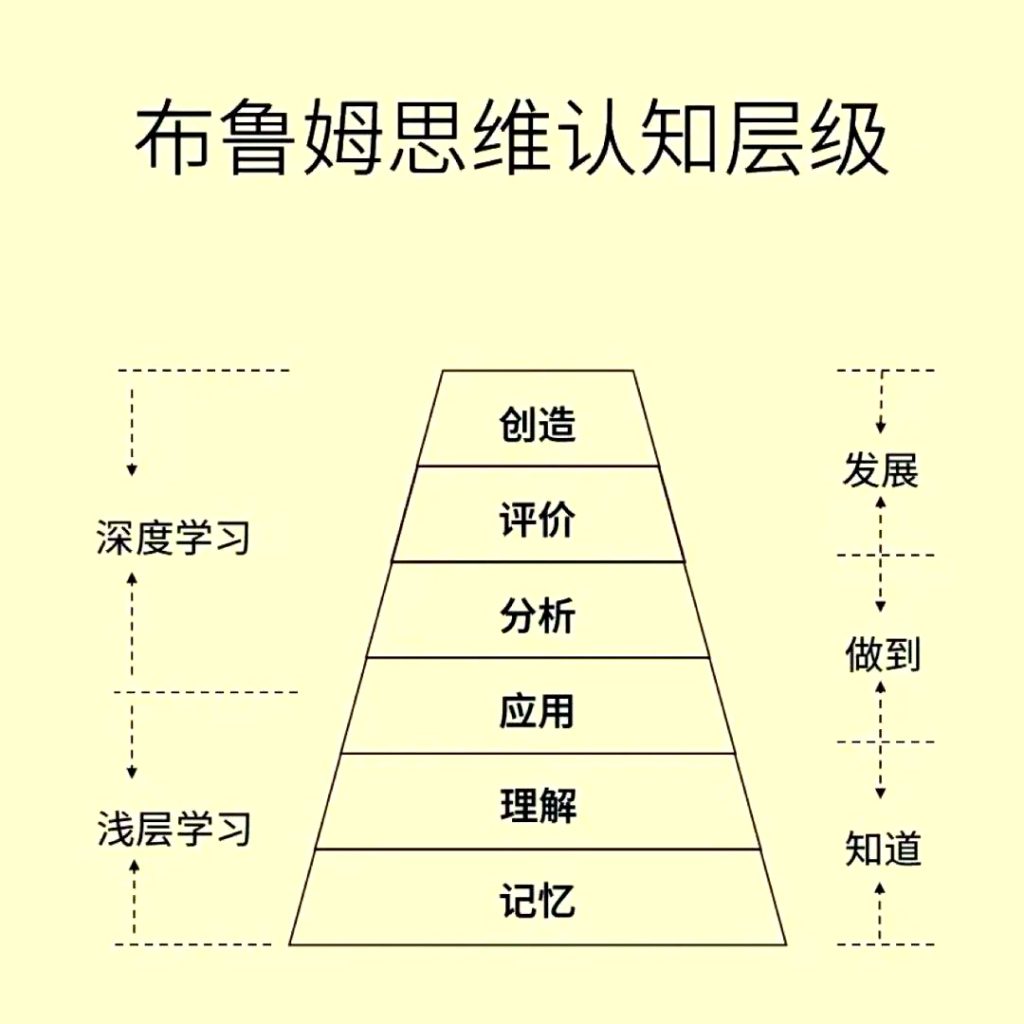

过去的教育,是把我们的大脑训练成硬盘,比的是:

谁记得多:记忆

谁理解快:理解

谁分析得好:分析

但现在,AI把这些(记忆-理解-分析)全包了。传统教育的“布鲁姆认知金字塔”,底下五层AI都能完美替代。

人类的价值阵地,只剩下了顶层的“创造”和“判断”。

你的大脑,必须从“硬盘”升级成“操作系统”。

二别当“硬盘”,当“操作系统”

什么是“操作系统”?

“硬盘”只管存东西。而“操作系统”管的是如何思考,它负责调用资源、处理进程、定义问题。

我最近在看魏炜提的“九大认知元能力”,我觉得这才是AI时代真正值钱的东西。

不用记那九个,我给你翻译成大白话,你至少需要三个核心“驱动”:

- 认知监控(知道自己在想什么)在跟AI对话时,能立刻感知到“诶,我这个问题问得是不是太模糊了?”

- 问题表征(把模糊需求变清晰)老板说“我想要个高大上的方案”,你能迅速拆解成AI能听懂的具体指令:“生成三个不同风格的、针对25-30岁女性、预算5万的营销切入点”。

- 关系构建(把不相关的事连起来)这是最牛的能力。就像黄仁勋能发现“深度学习”和“芯片设计”的相似性。你能否发现你本行业的经验,和AI某个功能点的连接?

这才是我们要“学”的东西。

记住这个公式:人类高阶认知(价值判断+创意生成+问题定义) × AI低阶执行(数据处理+信息检索+流程自动化) = 指数级效能提升

三怎么装系统?“像训练大模型一样训练自己”

OK,理论说完了,上实操。

我最近在琢磨一个特有意思的思路,也是我个人品牌的核心:像训练大模型一样,训练我们自己。

这套方法论,我把它简化为“15天最小可行学习闭环”,分成三个阶段:

第一阶段:预训练期 (第1-5天) – 广度优先

- 目标: 快速扫盲,建立认知底座。

- 类比: 就像大模型的“预训练”,需要海量数据投喂。你得先让大脑见识够多的AI应用场景。

- 行动:

- 第1天:搞定工具(比如DeepSeek),跑通基础交互。

- 第2-3天:系统学习提示词工程黄金法则(角色、任务、上下文框架)。

- 第4-5天:完成第一个小实战,比如用AI生成一份专业新闻稿,体验从想法到成品的完整流程。

- 关键: 这个阶段不求深度,但求广度。你必须知道AI的边界在哪。

第二阶段:后训练期 (第6-10天) – 深度优先

- 目标: 垂直深耕,把通用知识变成你的专业技能。

- 类比: 在海量数据基础上,用专业数据进行“微调”。

- 行动:

- 内容创作: 就去死磕AI文案、AI视频(比如用即梦)。

- 效率办公: 就去掌握n8n、Coze这类低代码平台,搭个自动化工作流。

- 技术开发: 就去入门LangChain框架。

- 选一个方向:

- 案例参考: 那个月费9块9替代5000元人工的客服系统,就是这个阶段的产物。

- 关键: 这阶段最忌讳“工具松鼠症”,啥都想要。记住,精通一个,胜过知道一百个。

第三阶段:强化学习期 (第11-15天) – 实战反馈

- 目标: 实战!实战!实战!用真实世界的反馈来“校准”你的模型。

- 类比: RLHF(人类反馈强化学习),让AI知道什么是“好”的答案。

- 行动:

- 必须设计一个解决真实问题的Mini项目。

- 建立持续反馈机制(比如每日复盘、数据追踪)。

- 案例参考: 那个35岁的建筑师,就是用15天把他的行业知识“灌”进知识库,搭了个高考志愿咨询产品,首月营收破百万。

- 关键: 你的学习成果必须能产生价值(提效、挣钱、解决问题)。

四那些“突然开窍”的瞬间

当这套“操作系统”跑起来,你一定会迎来那个“啊哈时刻”。

我特别喜欢DeepSeek-R1在解数学题时,突然冒出的一句话:“等等、等等——这是个值得标记的啊哈时刻!”

这种“突然想通”的认知跃迁感,太迷人了。

这不只是AI有,我们普通人也有:

- 那个从沉迷游戏到转型数据分析师的小孩,他的“啊哈时刻”,就是他**“把代码真正跑通”**的那一瞬间。

- 那个35岁的建筑师,他的“啊哈时刻”,是发现**“我的行业经验 × AI的效率 = 百万营收”**这个公式的瞬间。

- 那个58岁的退休者,他的“啊哈时刻”,是发现**“AI编程真的能持续盈利”**,找到价值感的瞬间。

甚至,那些AI领域的大师也是如此。

李飞飞构建ImageNet时,她的顿悟是“大数据是机器智能的基石”,这突破了当时学界对算法的过度专注。

你的“啊哈时刻”在哪?它不在收藏夹里,它只在:实践-反馈-迭代的循环里。

五真正拉开差距的,是这4个“暗线机会”

当大多数人还在焦虑GPT-5.1又强了多少时,真正的机会在别处。

你升级的这套“认知操作系统”,不只是帮我们学会AI,它是在为未来有价值4个“暗线机会”做准备。

这些机会,普通的教程里根本不讲,但它们可能才是未来3-5年的核心竞争力:

- 动态知识库构建师AI依赖的静态知识库,数据陈旧是致命伤。未来的专家,是能构建动态更新知识库的人,让AI的记忆实时更新。

- 认知系统工程设计师当AI能完成90%的低阶任务,人类的价值就转向了认知系统设计,你不再是干活的,你是设计人+AI协同框架的。

- 多模态交互架构师单模态的提示词工程师会快速贬值。未来最稀缺的,是能设计多模态融合交互体验的导演或者交响乐指挥家。

- Agentic AI 驯化师当AI具备自主决策能力(Agent),最大的机会不是开发它,而是驯化它。你需要为它设计奖励机制、控制边界,让一堆Agents为你协同工作。

你看,这些机会的共同点是什么?全是人机协同的活儿。全是体系化思维的事儿。

它们没法靠一个课程速成,全都是底层认知操作系统,必须靠体系化思维和大量实践才能掌握。

End

OK,聊到这,你应该知道如何学习了。

从“假装努力”的认知误区,到“操作系统”的升级心法,再到15天实操闭环,最后是未来的暗线机会。

但真正的价值,只有在行动中才能兑现。

就从今天开始:跑通你的第一个15天最小学习MVP。

去搭一个最小的系统,去解决一个真实的问题,去创造一个属于你的“啊哈时刻”。

我整理了一个AI 知识库欢迎加入学习,利用ima工具高效学习。

在这里分享我创业聚焦 AI 的心法和技法,我们一起拥抱 AGI

我是子路关注@子路AGI之路

在这里分享我创业聚焦AI的心法和技法,我们一起拥抱AGI。